每当谈及伊朗电影,总能列出一串诗意与施行交汇的佳作,它们像是黄沙中的碎金,掩蔽却熠熠生辉。能让东说念主屏息注释、试吃无限、充满哲念念的银幕斯须,往往历历——

比如《樱桃的味说念》。在生疏的丘陵间,巴迪先生驾驶着车,试图寻求一个帮他赴死的东说念主,风沙扑打着车窗,像是红运在叩问生的兴趣……尤其是那些对于荒漠、流浪、千里默与反水的故事。它们用最浅易的电影说话,却涉及最深层的命题,让东说念主在注释中参加形而上学的纯正,感受存在的震颤。

本年,第十五届北京海外电影节“天坛奖”主竞赛单位的入围影片,哈迪·默哈黑新作《涡流》将再次带来这么的体验:一场由长镜头组成的视觉叙事,一场对于存在与虚无的形而上学注释。

若要融合《涡流》的基因密码,好像需要回溯至哈迪·默哈黑的前作《风的气味》。在那部被釜山电影节金智奭奖加冕的作品中,一位电工穿越伊朗乡村栽种电路的故事,被演绎成一场对于善意与红运确现代寓言。

固定机位、近乎消音的叙事、东说念主物动机的狡赖不解——这些元素组成 哈迪·默哈黑 独有的作家签名。当电工为匡助生分东说念主而偏离既定门道时,不雅众得以窥见导演对东说念主性光泽的掩蔽信仰:在机械类似的平素中,总有一扇门会蓦然大开,通往出东说念主意料的神性时刻。

哈迪·默哈黑的作品有着较着的作家电影烙迹,这会让咱们想起伊朗电影大众阿巴斯的诗意传统:固定长镜头和东说念主与环境近乎宗教典礼般的共生联系。

荒漠被框进镜头时,不再仅仅地舆兴趣上的伊朗高原,而成为一块承载隐喻的画布:闹翻的岩石是致密的残骸,盘旋的沙尘是红运的涡流,而汽车引擎的轰鸣则成为东说念主类在寂寞天地中零丁的独白。当不雅众被动与主角一同被“困”在漫长的驾驶舱内时,次元交流群感官的钝化反而让领略的触须无限延迟。

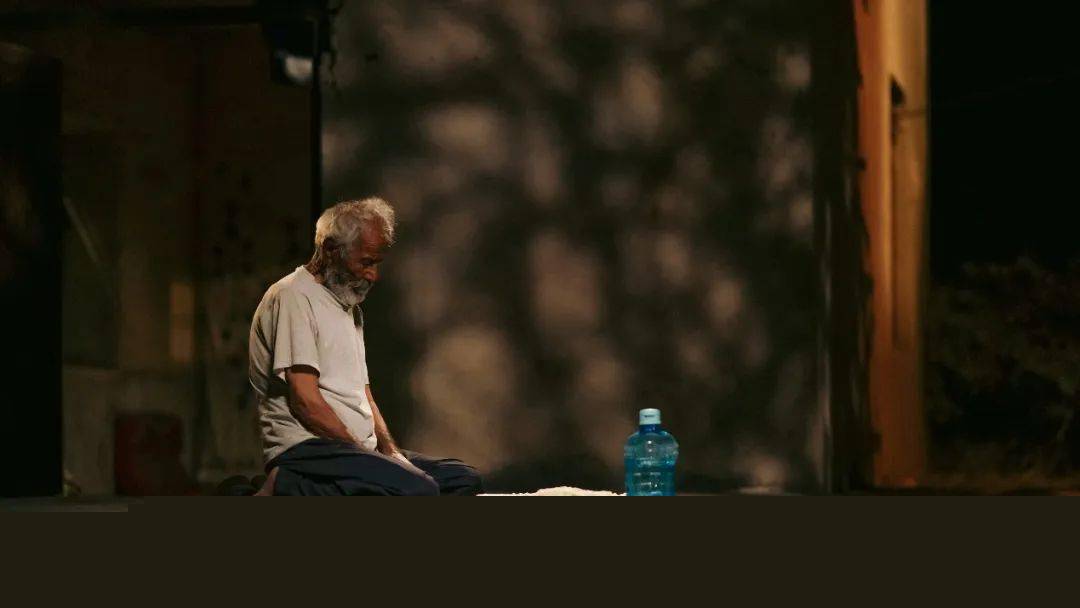

当镜头以近乎凝固的姿态注释伊朗高原的黄沙与碎石时,本事仿佛被揉碎成大齐颗粒,悬浮在干燥的空气中。一辆老旧的蓝色汽车迟缓行驶在精深的荒漠上,驾驶座上的男东说念主千里默如一块被风化的岩石。

策动词,《涡流》并非《风的气味》的浅易复刻。要是说前作是扎根于地盘的施行倡导素描,新作则是一场游走于施行与幻象之间的超施行漫游。

哈迪·默哈黑2015年凭《永生不死》在釜山电影节新海浪单位摘冠时展现的玄幻气质,在此片中终于挣脱施行倡导的引力。当少年苦求司机带他回家疗养受伤的蛇时,叙事开动浸透陈旧听说的汁液:蛇与蜂蜜的意想,让东说念主想起波斯史诗中调理与壮盛的原型。

影片开篇——“好像咱们仅仅,某个在橡树下千里睡多年之东说念主的梦”——为整部作品定下形而上的基调。这好像是起原于波斯苏菲倡导的神秘,梦幻并非施行的倒影,而是更高委果的容器。默哈黑将这种形而上学念念考调度为影像语法:旅程中的男东说念主通过墙上的照片束缚地在施行与捏造之间往来穿梭。

影片最惊东说念主的笔触,在于它将这种形而上学念念辨融解于伊朗地面的肌理之中。当长镜头久久注释荒漠时,不雅众会蓦然领略到:那些被风卷起的沙尘,好像恰是大齐个平行时空的碎屑;而汽车轮胎碾过碎石的声息,好像恰是某个千里睡之神梦幻里的心跳。

哈迪·默哈黑的电影从来不是直率的文娱滥用品,而是需要不雅众以冥想情景参加的典礼场域。《涡流》接管了伊朗新海浪的血脉,却又在神秘倡导维度迷惑出新航说念。

它既像一部用镜头写就的苏菲派诗歌,又像一场对于本事本体的物理学实验。当片尾字幕起飞时,你好像会空泛想起阿谁对于橡树与梦幻的偈语——而银幕上临了阿谁蓝色的门框,断然成为照射每位不雅众内心天地的镜子。

在这个被短视频与即时快感统领的时期泰岛东南亚时尚餐厅,《涡流》的存在自己便是一个祥和的违反。它邀请咱们暂时摘下施行的面具,久了阿谁风沙与残骸石房交汇的秘境。在那边,每一次呼吸齐与地面共振,每一段千里默齐是未说出口的祷词。